東京技術士会会報 Vol 8, No 1(2022)

N&Y技術士事務所 米田則行

(要旨)産業界では益々省エネに関心が高まっている。工場建物では空調、照明に関する設備運用改善による取組みから着手され、IoTを活用したエネルギー管理とともに生産形態に適した省エネ設備への更新や新規導入がなされている。本稿ではこれらについて、背景・理由を加え、実例とともに説明する。

1. はじめに

省エネルギーは1973年のオイルショック以来、石油・天然ガスを輸入に頼っている我が国にとって大きな課題である。90年代の地球環境、温室ガス排出削減、更に2015年のパリ協定のCO2削減決議、カーボンニュートラルの対策として益々重要なものとなった。1978年制定の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」は、燃料、熱、電気をエネルギーとして、年間エネルギー使用量1,500klを超える特定事業者に年1%のエネルギー原単位削減の中長期計画の提出とエネルギー使用状況の報告義務を定めた。2011年3月の東日本大震災では電力需給逼迫と計画停電を経験した。電力需要逼迫と節電、省エネ、再エネ(再生可能エネルギーへの転換)は、基本意識に定着したかに見える。

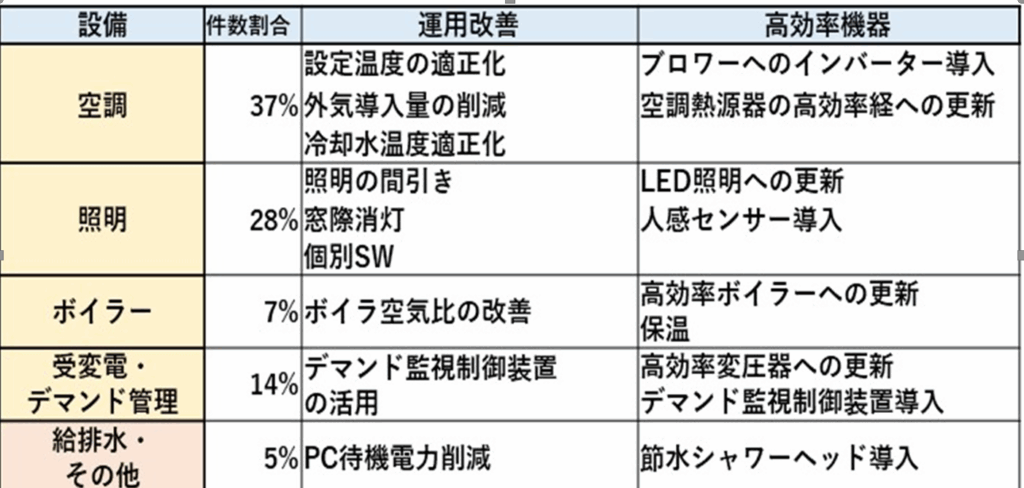

高エネルギー消費型の重化学産業(鉄鋼・石油・化学・セメントなど)では省エネは生産コスト競争の鍵の一つであり、それぞれの生産設備で独自の技術が発展し、原料と製品の直接熱交換、あるいは廃熱の蒸気熱回収などすでに多くが技術確立されている。本稿ではこれらではなく、一般産業、工場建物に共通する空調、照明設備等の電力、蒸気、冷却水の利用効率の面から、運用改善と新設備導入について表-1に示したところを実例とともに論ずる。

(省エネルギーセンター資料などをもとに作成)

2.設備運用改善による省エネの推進

工場においては空調・換気設備、ポンプ、コンプレッサーなどの、温度、圧力、流量について初期の立上げ設計値から変更していない。理由はよくわからないが1度決めたら値をずっと使用している。あるいは、検討しているリソースがないなど設備運用改善の余地があることが多い。必要ない機器は都度停止し、設定値は必要にして十分な安全率を持った値にするための省エネ診断が求められる。

2.1 運用改善

作業していない時間や場所の照明、空調、コンプレッサーの停止はまずあげられるが、クリーンルーム空調は清浄度維持のため停止できないとされる場合がある。しかし、汚染リスクを適切に管理評価すれば停止可能である。更に清浄度が高いエリアでも、必要最小限外気導入を行うことで、高い清浄度エリアから低いエリアへ差圧を維持し空気流を保てば運用可能である。

空調機冷却水の温度設定について、空調目標値は変更しないが、冬期は2℃あげられないか検討すべきである。冬期は冷房負荷が少なく上記によっても十分制御可能で冷凍機エネルギーのセーブになる。また、蒸気圧力(温度)、圧縮空気圧力について、下げられないか見直すとよい。空調ブロワや冷水循環ポンプでは、ダンパーやバルブとインバータによって適切な流量に設定されているか。バルブで絞りすぎて無駄な圧損を生じていないか検討が必要である。事務所空調外気導入量は室内CO2 基準値以下の適切な値になるよう抑える。また、クリーンルームでは室圧維持に必要な最小外気導入量に低下させ、室内循環量を増やし、清浄度は保つとする。室内機ファン、室外機フィンの清掃による効率化はメンテナンスとして重要である。

2.2 省エネ機器および断熱材

白熱灯、蛍光灯のLED照明への更新は簡便で1件あたりの金額が安価であり、最も盛んに実施されている。投資回収はおよそ7-10年と見られる。空調ファンやポンプにインバータを設置するのは、ON/OFF-ダンパー・バルブ開閉制御をモーター周波数で回転数制御にする基本的な省エネ対策である。また、断熱材を利用して、配管保温・保冷、断熱塗料、遮熱フィルム、複層ガラスがあげられる。

2.3 IoTによる運用・管理

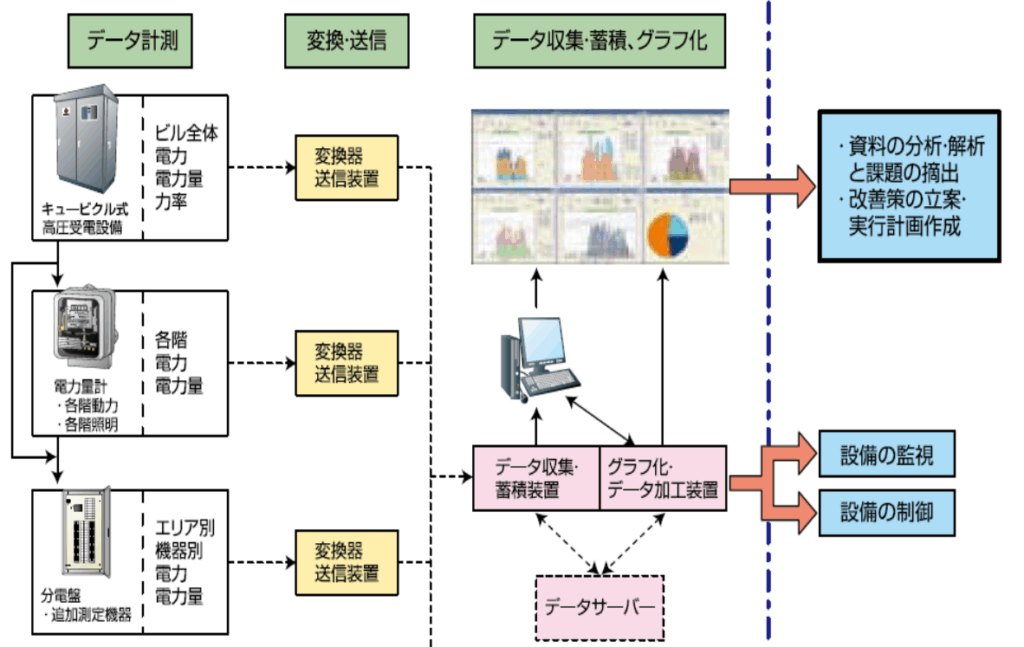

BEMS(Building Energy Management System)あるいはFEMS(Factory…)と呼ばれるIoTを活用し温度、圧力、流量だけでなく電力使用量などを同時モニタリング見える化し、必要なグラフ表示を行って分析を可能とする管理システムは全体を効果的に監視・運用できる。図-1にBEMSの例を示すが、特に、電力の需要予想やピーク調整に力を発揮する。電力会社との電力購入契約は夏期ピークをもとに決められるため、ピーク使用電力抑制により、電力購入価格低減に寄与できる。

3. 設備投資による省エネ推進

3.1 熱交換および蓄熱・蓄電

フリークーリングは冬期に0℃近い大気温となる地域において有効な方法である。循環冷却水の冷却に極寒の大気との熱交換を利用する。

氷蓄熱は通常の冷凍サイクルにおいて循環冷媒を水蓄熱槽に通し、夜間冷房運転しない時間に氷を蓄え、その氷の冷熱を利用し昼間冷房運転を行う時に冷房能力を増強でき省エネとなる。安価な夜間電力を氷に蓄熱して、ピークカットを可能とする。これは夜間電力を蓄電池に蓄えることでも可能である。太陽光発電においては10年間の固定価格買取り期間が終了している場合、売電をするよりは、蓄電システムを設置し昼間の発電によりピークカットと蓄電に利用し、夜間に使用する方法が有利である。

3.2 高い熱効率の機器

吸収式冷凍機はCOPが1.5程度であり、ターボ圧縮式のCOP: 7に比べ、熱効率が低く通常はターボ圧縮冷凍器に更新が進んでいる。ただし、利点として圧縮式のように電力を使用せず熱動力によるので電力ピーク時の使用は有利な面がある。

ヒートポンプは圧縮式冷凍機を逆流にも使用可として暖房と兼用できるようにしたものである。エアコンでCOP:6.5の性能を誇り、建物の大半に設置が進んでいる。また、エアコンの大気による冷却を水から温水として熱回収し貯蓄し、温水器としたものがエコキュート(COP:5.0)である。

冷却媒体を地下水とした大型ヒートポンプは東京スカイツリー、羽田空港、小田急線・世田谷代田駅に用いられており、地中の熱交換器は大型になるものの年間を通じて一定温度の地下水により高い熱効率が得られ安価に運用できる優れた事例である。

コジェネあるいは燃料電池は、工場内でスチームや温水を大量使用する場合、高い熱効率か得られ、更に非常時対策にもなる。24時間の運転要員の確保が問題ないところでは有用な選択肢である。

4. おわりに

自治体では、限定的ではあるが中小企業向けに無料で省エネ診断を提供するところもある。東京技術士会では省エネ診断の一翼を担っていく所存であるが、経験と実績を有する専門技術者による客観的で定量的な省エネ分析とそれをもとにした理解と提案ができれば幸いである。